How to・方法解説

How to・方法解説  How to・方法解説

How to・方法解説  スマートフォンのレビュー

スマートフォンのレビュー iPhone 15 充電仕様調査

PC周辺機器のレビュー

PC周辺機器のレビュー SilverStone MS12レビュー: 高いがマトモに使えるUSB 3.2 20Gbps対応SSDケース

USB解説・調査

USB解説・調査 USB4の説明でシングルレーンやデュアルレーンといった語句が登場するものはすべて内容が誤っている

PC周辺機器のレビュー

PC周辺機器のレビュー 真のUSB4 SSDケースで最強の外付けSSDを作った……はずだった

PC周辺機器のレビュー

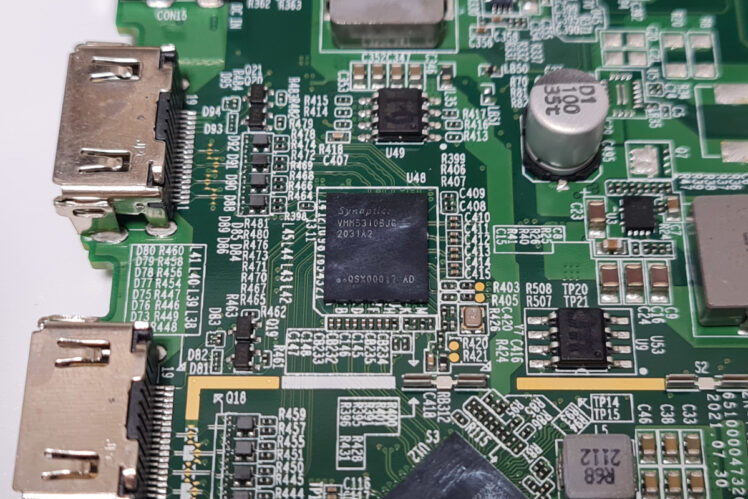

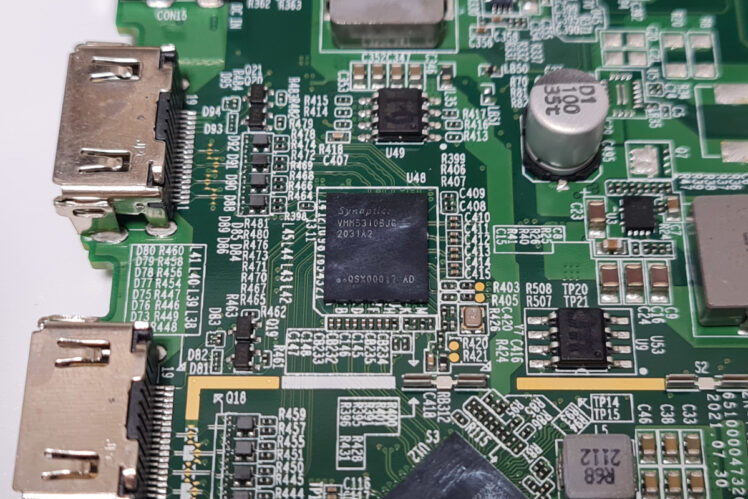

PC周辺機器のレビュー Belkin CONNECT Pro Thunderbolt 4 Dock 分解 & ミニレビュー

USB解説・調査

USB解説・調査 Apple製USB-Cケーブル・Thunderboltケーブルの見分け方

USBその他

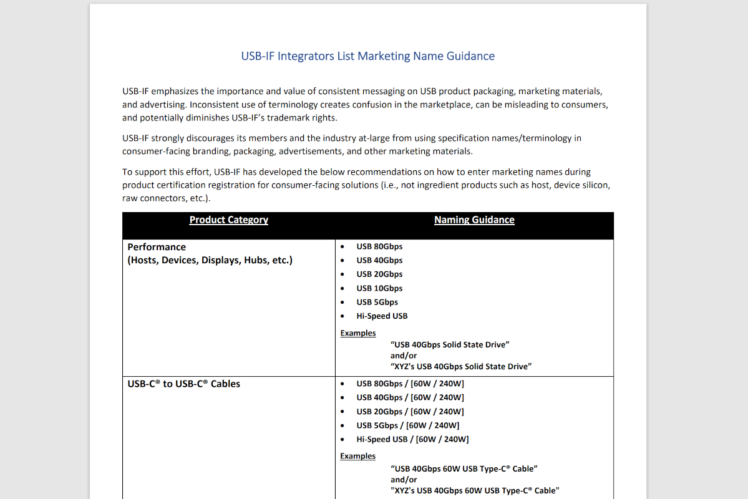

USBその他 その文章、本当にUSB4 Gen 3x2やUSB PD EPRと書く必要ありますか?

USB解説・調査

USB解説・調査 USBケーブルの見分け方

USB充電器・ケーブルのレビュー

USB充電器・ケーブルのレビュー Apple デュアルUSB-Cポート搭載35W電源アダプタ 仕様調査・レビュー

USB解説・調査

USB解説・調査 Thunderbolt 3/4ケーブルの見分け方

USB解説・調査

USB解説・調査