USB Type-CでQualcomm Quick Charge 2.0/3.0等の急速充電を行うことについて、2021年1月時点での個人的な見解を書いてみます。

※便宜上、本記事ではQualcomm Quick Charge 2.0/3.0のみを取り上げて解説しますが、これはあくまで似たような充電規格のなかでQuick Charge 2.0/3.0が最も普及しているからであり、説明している内容がQuick Charge 2.0/3.0のみに限定されることを意図するものではありません。本記事で説明している内容のほとんどは、類似の充電規格、例えばSamsung AFCやHUAWEI FCPについても当てはまります。

はじめに

当サイトでは以前、以下のような記事を書きました。

タイトルの通り、「一部のQuick Charge対応USB Type-C ACアダプターがE-Markedケーブルに内蔵されているeMarkerを破損させるかもしれないから気をつけましょう」という内容の記事です。

記事の書いた2017年から約3年半が経ち、USB Type-Cを取り巻く状況は色々と変わりました。この記事の内容自体が間違っているわけではありませんが、2021年の今の状況に即しているかというと正直そうではないので、改めてUSB Type-CでのQuick Charge 2.0/3.0に関する見解を書こうと思った次第です。

仕様上の話

まずは「USB Type-Cの仕様的にQuick Charge 2.0/3.0はどういうポジションなのか」という点について説明します。

結論から言うと、USB Type-C上でのQuick Charge 2.0/3.0は今も昔もずっと仕様違反です。Quick Charge 2.0/3.0などの “USBが定める以外の方法でVBUSの電圧を変更する充電規格” をUSB Type-C上で使用することは、2014年のUSB Type-C Specification Revision 1.0から2021年1月時点での最新版であるUSB Type-C Specification Release 2.0に至るまで、一貫して禁止されています。

USB Type-C Revision 1.0

USB Type-C Revision 1.0〜Revision 1.2では以下のように記載されています。

4.8.2 Non-USB Charging Methods

USB Type-C Specification Revision 1.0

A charger with a USB Type-C connector may employ additional proprietary charging methods to source power beyond what is allowed by the USB defined methods. When implemented, proprietary methods must meet the following requirements:

– The method shall only be used to establish identity and/or a current level at default VBUS voltage in a manner not defined by the USB methods

– The method shall only define the current level and shall not change the voltage delivered on VBUS

(略)

(日本語訳)

4.8.2 非USB充電方式

USB Type-Cコネクタを備えた充電器は、USBが定めた方式で許可されている以上の電力を供給するために、追加の独自充電方式を採用してもよい (MAY) 。実装する場合、その独自充電方式は以下の要件を満たす必要がある。

– USBが定める方式以外の作法を用いて、標準VBUS電圧で、相手の身元または電流レベルを確認する目的のみに使用されなければならない (SHALL)

– 電流レベルのみを定義し (SHALL) 、VBUSで供給される電圧を変更してはならない (SHALL NOT)

USB Type-C Release 2.0

USB Type-C Revision 1.3〜Release 2.0では以下のように記載されています。

4.8.2 Non-USB Charging Methods

USB Type-C Specification Release 2.0

A product (Source and/or Sink) with a USB Type-C connector shall only employ signaling methods defined in USB specifications to negotiate power over its USB Type-C connector(s).

(日本語訳)

4.8.2 非USB充電方式

USB Type-Cコネクターを備えた製品 (Sourceおよび/またはSink) は、USBの仕様で定義されている信号方式のみを使用して、USB Type-Cコネクター上で電力をネゴシエートしなければならない (SHALL) 。

まとめると、

- USB Type-C Revision 1.0〜Revision 1.2時点では、

- 独自充電規格を使ってもOK

- ただしVBUSの電圧を変更するのは禁止

- なので、VBUSの電圧を変更するQuick Charge 2.0/3.0やSamsung AFC、HUAWEI FCPなどをUSB Type-C上で使用することはRevision 1.0の時点で禁止されていた

- USB Type-C Revision 1.3以降では、 (最新版のRelease 2.0も含む)

- 非USB系充電方式が全て禁止された

- VBUSの電圧を変更しないApple 1.0A/2.1A/2.4AなどはRevision 1.2まではOKだったが、Revision 1.3以降では禁止

- もちろんQuick Charge 2.0/3.0も禁止

このように、Quick Charge 2.0/3.0 (やSamsung AFC、HUAWEI FCPなど) は今も昔もUSB Type-Cで使用することが禁止されています。

USB Type-CでのQuick Charge 2.0/3.0が必ず危険なわけではない

以上説明したように、USB Type-CでのQuick Charge 2.0/3.0は、USB Type-C登場当初から禁止されています。とはいえ、これはあくまで仕様上の話、つまり建前であり、現実ではQuick Charge 2.0/3.0対応のUSB Type-C製品が大量に出回っているのはご存知の通りです。

この大量に出回っているQuick Charge 2.0/3.0対応のUSB Type-C製品が全て危険かというと、必ずしもそうではありません。USB Type-CでのQuick Charge 2.0/3.0がUSB Type-C仕様違反なのは紛れもない事実ですが、現実問題としてeMarkerの破損といった事態を引き起こす可能性があるのは、その中のごく一部です。

そもそもの話として、この件の根本的な原因はQuick Charge 2.0/3.0ではありません。eMarkerに電力を供給するピンであるVconnに仕様以上の電圧が印加されることが直接的な原因あり、ではなぜVconnに仕様以上の電圧が印加されるかと言うと、ケーブル側Vconnと接続するACアダプター側のCCがVBUSと同じ電源から取るようになっていて、Quick Charge等が有効になるとVBUSと一緒にCCの電圧も昇圧するからです。

そのため、同様の設計がされている場合は充電規格がQuick ChargeではなくUSB PDだったとしても同様のリスクがあります。

逆にCCの電圧が適切な範囲内に収まるような設計がされているのであれば、Quick Chargeだろうが何だろうがそれが原因でeMarkerを破損させる恐れはないと言えます。

つまり、この件の原因はQuick Charge 2.0/3.0ではなく、CCに仕様以上の電圧を印加してしまうような設計そのものだということです。

USB Type-C仕様違反品が生まれる背景

では、なぜCCに仕様以上の電圧を加えるような設計が生まれてしまったのかというと、その原因の1つは「ACアダプターのメーカーがUSB Type-C周りを自分たちで実装したから」だと私は考えています。

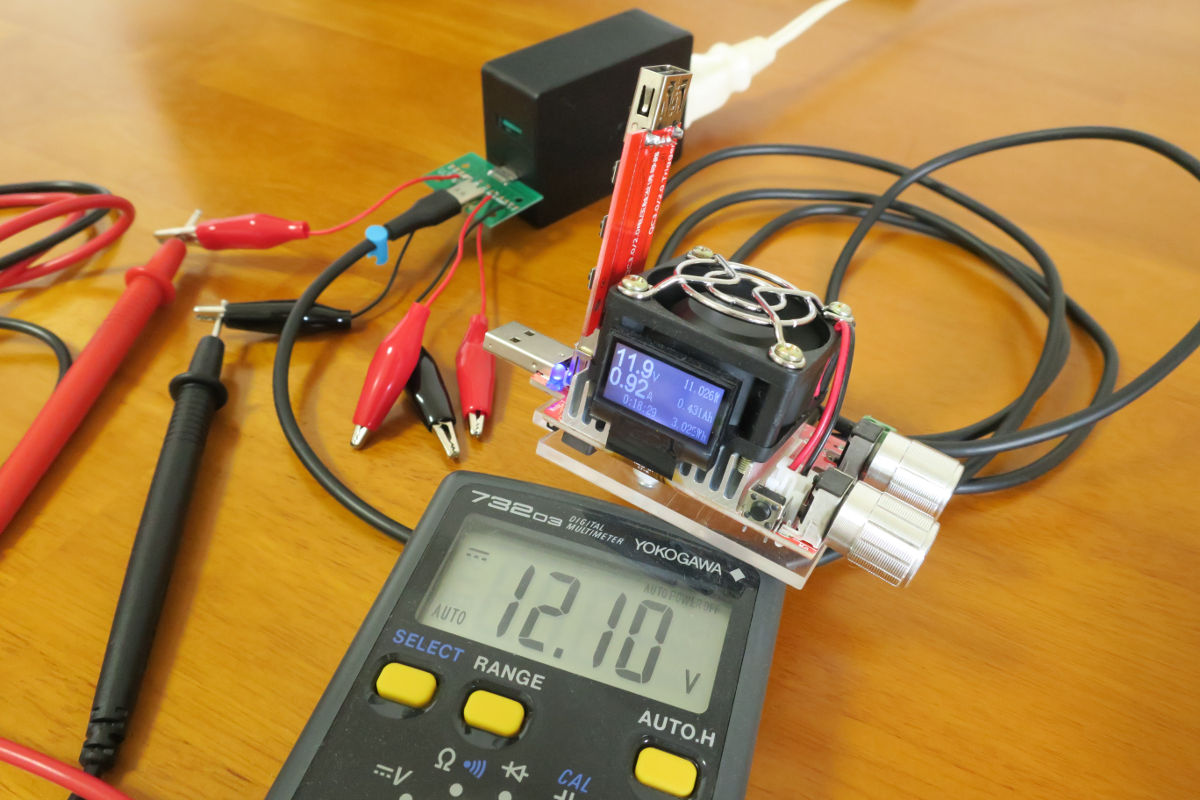

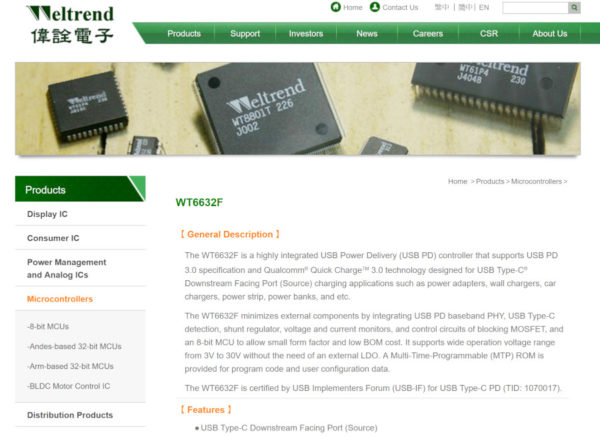

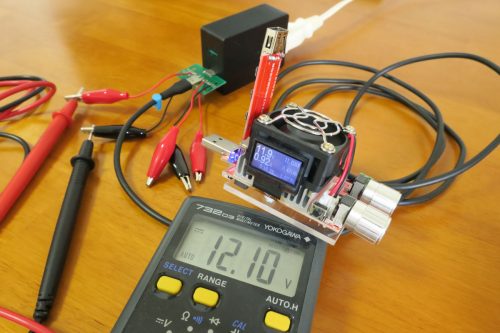

まず前提として、この世の中には「USB充電器用のコントローラー」というものが存在しています。例えば以下のようなものです。

こういったコントローラーは1種のマイコンで、「Quick Charge 2.0のシグナルが送られてきたぞ」といったことを判別し、USBポートの各端子 (VBUS, D+/D-, CC等) に掛かる電圧を制御したりします。

コントローラーには「USB Type-C対応のもの」「USB Type-Cに非対応のもの (USB Standard-A用のもの) 」の2種類があります。コントローラーがUSB Type-Cに対応しているのであれば、USB Type-Cに特有のCC (Configuration Channel) 周りも含めてコントローラーに任せることができますが、もしUSB Type-C非対応のコントローラーを使ってUSB Type-C ACアダプターを設計する場合、USB Type-Cに特有のCC周りはメーカーが自分たちで実装する必要があります。

メーカーが独自にUSB Type-C周りを実装した場合、USB Type-C製品としての良し悪しがメーカーの力量に左右されることになります。それなりのメーカーがちゃんとやればコントローラーなしでもそれなりのものを作れますが、逆にテキトーにやろうと思えばいくらでもテキトーすることができてしまいます。

その結果が、2017年の記事で取り上げたAUKEY PA-Y2です。USB Standard-A ACアダプター用の回路をただUSB Type-Cに付け替えただけとしか思えない挙動をしており、お粗末極まりない製品です。

最近のACアダプターはみんなUSB Type-C対応のコントローラーを使っている (はず)

このように、

- USB Type-Cコントローラーを使わずに

- メーカーが自分たちでUSB Type-C周りを設計している

というのが仕様違反なUSB Type-C製品の典型的なパターンです。

これを踏まえて、2017年と2021年の状況を比べてみます。2016年、2017年頃は「USB Type-CだけどUSB PDには対応しておらず、USB Type-C CurrentやQuick Charge 2.0/3.0で充電する」というようなACアダプターが少なからずあった一方で、2021年の現在ではUSB Type-C ACアダプターはほぼ100% USB PDに対応するようになりました。

そしてこの「ほぼ100% USB PDに対応するようになった」というのがUSB Type-C製品的に大きな違いをもたらします。

もしUSB PDに対応しない場合、USB Type-C非対応のコントローラーを使ったとしても、USB Type-C周りをメーカーが自分で実装することによってUSB Type-C ACアダプターを作ることが可能です。 (そのACアダプターがUSB Type-Cの仕様に沿ったものになるかどうかはともかく)

一方USB PD対応ACアダプターの場合、USB Type-C対応コントローラーを使うことが実質的に必須となってきます。ACアダプターをUSB PDに対応させるためにはUSB PD対応コントローラーが必要となってきますが、USB PDはUSB Type-Cが前提となっているため、USB PD対応コントローラーはUSB Type-Cコントローラーとしての機能も兼ね備えています。そのため、USB PDに対応する場合は必然的にUSB Type-C対応のコントローラーを採用することになります。

USB Type-C対応のコントローラーが使用されることによって、USB Type-C製品としての素性はかなりマシになります。もちろん、USB Type-Cコントローラーを使ったからと言ってそれだけで全部がパーフェクトになるわけではありませんが、その辺のODMメーカーが独自に実装するぐらいであればコントローラーに任せたほうがマシな製品になる場合がほとんどでしょう。

USB Type-C黎明期には山ほどあったVBUS HotだとかCCが短絡されて1つのRpでプルアップされているといった仕様違反のACアダプターも、ここ1〜2年はほとんど見かけていません。これは、ACアダプターのほとんどがUSB PD対応になり、メーカーがUSB Type-C周りを自分たちで実装するのではなく、USB Type-Cコントローラーを使用するようになったおかげだと思っています。 (ただ単に私がハズレを引かなくなっただけかもしれませんが)

まとめ

最近のUSB Type-C ACアダプターはほぼ全てUSB PDに対応するようになり、USB Type-C対応のコントローラーが搭載されているため、一昔前と比べて状況的にはかなりマシになっています。

Quick Charge 2.0/3.0に対応しているUSB Type-C ACアダプターは今もたくさん存在していますし、これからもたくさん出てくると思いますが、ほぼ100% USB PDに対応するようになった現状を踏まえると、それこそケーブルのeMarkerを破損させる恐れがあるような粗悪品に出くわす可能性はかなり低いと考えられます。