USB Type-Cケーブルを探していると必ず目にする「56kオーム抵抗 (56kレジスタ) 」という単語について解説します。

事前知識

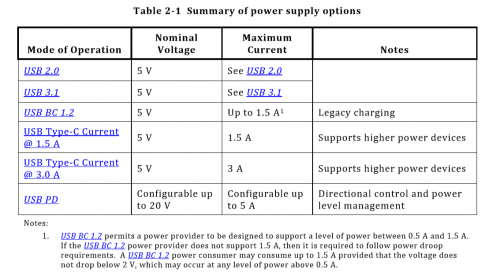

まず大前提となる部分ですが、USB Type-Cは今までのUSBよりも大きな電流を流せるようになっています。

USB 2.0で0.5A、USB 3.0/3.1でも0.9AまでだったUSBでの給電ですが、USB Type-Cでは最大3Aまでが規格として用意されています。 (USB Type-C Current)

USB Type-Cの追加によって発生した問題

今までよりも大きな電流を流せるように規格が策定されているUSB Type-Cですが、そのことによって1つの問題が発生しました。それは「電源側がどれぐらいまで出力できるか、受電側が判別できる仕組みが必要となる」という問題です。

スマートフォンなどがUSB Type-Cになって3A充電に対応したとしても、今まで使われていたUSB Standard-Aポートは今まで通り最大0.9Aまでしか出せません。元々0.9Aしか出せないところから無理に3Aに出力させようとすると、最悪の場合機器の故障を招く恐れもあります。

そのため、電源側の機器がどれだけ出力できるのか受電側の機器が判別できる仕組みを用意して、電源側のスペックに応じて、引く電流値を制御できるようにする必要があります。

電源側のスペックを判別するための抵抗

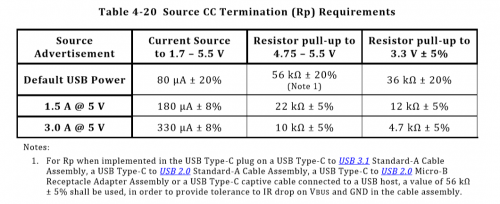

電源側のスペックを判別できるようにするために、USB Type-Cの規格ではCCピンを特定値の抵抗でプルアップすることが求められています。

この表はUSB Type-Cの規格書に載っているものですが、

- USB標準の電力しか出力できない場合は56kΩ

- Type-Cの1.5A出力に対応している場合は22kΩ

- Type-Cの3.0A出力に対応している場合は10kΩ

を使ってCCピンを5Vにプルアップするように定められています。

56kΩ「以外」の抵抗を使用している製品が存在している

本来このCCピンのプルアップは充電器やスマートフォンなどそれぞれのUSB Type-Cコネクター内部で行うものです。しかしながら「A to Cケーブル」や「MicroUSB to C 変換アダプター」のようなLegacy to USB Type-Cの製品では、片方がUSB Type-CコネクターではなくLegacyコネクターとなるため、ケーブルやアダプター内部でCCピンのプルアップを行う必要があります。そして「A to C ケーブル」と「MicroUSB to C 変換アダプター」の2種類は、出力側がUSB Standard-Aであることが確定しているため、これら2つは必ず56kΩでCCをプルアップしなければなりません。

しかしながら、一部のA to C ケーブルやMicroUSB to C 変換アダプターでは56kΩ「以外」の抵抗が使用されているものがあるようです。

そのような製品を使用した場合、電源側の機器に設計以上の負荷が掛かる恐れがあるため、そもそも買わない・買ってしまっても使わないように注意する必要があります。

規格外の製品を使った場合

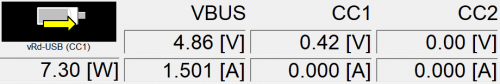

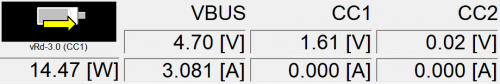

上の画像は、どちらもiPad Pro 11を充電した際の電圧・電流を計測したものです。

規格通り56kΩ抵抗が使用されているケーブルを使うと、受電側の機器が「電源側がUSB Standard-Aだ」と正しく認識するため、最大でも0.9Aまでしか引きません。 (上記のテストでは、ACアダプタがUSB BC 1.2 DCPという別の規格に対応しているので1.5Aまで引いている)

これに対して、10kΩ抵抗が使用されている規格違反のケーブルを使った場合では、3A弱の電流が流れています。これは、受電側の機器が「3A出力に対応しているUSB Type-Cの電源だ」と誤って認識しているからです。

上記のテストでは3A以上出力できるACアダプタを使ったので問題ありませんが、世の中には3Aを出力できないUSBポートは数多く存在しています。そういったUSBポートに、規格外のケーブルを使ってUSB Type-C機器を接続すると、3Aを引こうとして過負荷が掛かる事態になります。最悪の場合、故障等を招く可能性もあるため、規格外ケーブルの使用は非常にリスクが高いです。

まとめ

いろいろと説明しましたが、よく分からなかったら『56kΩ “以外” の抵抗を使っている「A to C ケーブル」と「MicroUSB to C 変換アダプタ」はヤバい』ということだけでも覚えてもらえれば、とりあえずOKです。